どんなに世の中が変わっても、“母親”という存在は常に偉大でなければならない。

しかし、いまではもう、そうではなくなったのかもしれない。家族とは、むやみに触れることのできない“聖域”ではなくなってしまった。カルト映画の話しではなく、大衆性を兼ねそえた商業映画のことだ。自分の娘の恋人と、一晩を共にしたり、娘が母親に“大人のおもちゃ”をプレゼントするというような、過激な内容の映画たちが、堂々とボックスオフィスの順位を競っている。このような現状が、映画たちが見つめるいまの“家族”の姿なのだろうか。

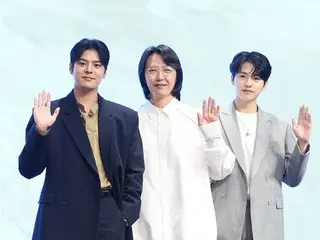

キム・ヘス の最新ニュースまとめ

<b>4次元家族の誕生</b>

27日に公開された『同居、同楽』は、2つの家族が1つの家族に“融合(とよべるのならばいいが)”する過程を描く。2人ずつ4人の家族に過ぎないが、この新しい“家族”のスタイルを平面的に描くのは難しい。

主人公は、48歳のバツイチ女性ジョンイム。彼女は20年ぶりに初恋の人に再会する。彼もまた離婚をしており、彼にも息子がいた。そうとは知らず、ジョンイムは、初恋の人の息子と一晩を共にしてしまうのだ。こともあろうかそれはなんと、自分の娘の“恋人”だった。

結果、映画はとてもクールな結末に向かう。あるカップルは“結合”し、あるカップは“整理”するという、ありがちな予想をくつがえす。複雑な戸籍整理なしで、4人は1つの家に“同居”するのだ。引越しの荷物を片付ける4人の姿で、映画はラストをむかえる。25歳の監督はハッキリとこう言った。「誰と寝るのではなく、なぜ寝るのかが大事なのでは?世の中の人たちが、1つの家に集まって住むのも同じこと」だと。

4月10日に公開される『『慶祝!私たちの愛』は、もっとふとどきだ。カラオケと下宿を運営するポンスン(キム・ヘスク)は、自分の娘に捨てられた21歳年下の男性に恋心を抱く。慰め、元気づける間に情が移り、一晩を共に過ごし、さらに妊娠までしていしまう。しかし、彼の心の中には罪悪感よりも、新しい恋の始まりに対する喜びが満ちあふれている。このとんでもない事態は、“家族”の枠の中にいた人たちに変化をもたらす。ポンスンに全く興味のなかった夫は、悲嘆に暮れる。しかしポンスンは、新しい恋を放棄する気はない。ポンスンの夫が、自分の娘にささやく。「今はお母さんが憎いだろうが、理解しなければ。私たちはどうせ家族なのだから」と。

映画で“家族=父親+母親+子”という公式が崩れたのは初めてではない。イム・サンス監督の『浮気な家族(2003)』は、“家族”とは、いくらでも別れ、集まることのできる“集団”であることを主張した。

また、キム・テヨン監督の『家族の誕生(2006)』では、いわゆる“正常”な枠からはずれた家族も、充分幸せだった。違った点は、作家主義の域に近かったこのような主題が段々大衆化されたということだ。

“家族”という、一番原始的で保守的なテーマを、映画自ら捻って見せたのはなぜだろうか。一言で言うと、急激に崩れていく家族の現実を、リアルに描くためだと分析できる。離婚などが日常化された時代に、“家族”だけを、“封建時代の遺物”として描写することが、これ以上有効ではないからだ。“4次元家族”に対して、観客たちが違和感を感じていないことが、それを証明している。映画評論家オ・ドンジン氏は、「現代の家族の形態も、結局は、資本主義体制が植えつけた人間関係だ。物神化した社会、資本で縛られた関係に対する反発、そして現代人を脅かす権力、資本、あらゆる抑圧を、家族という基礎の部分から崩し、表そうとした作家の意図だ」と語った。

Copyrights(C)Hankooki.com & etimes Syndicate & wowkorea.jp 0